「藝術是將一個人的凝視轉向被遺忘的世界的一種能力。這個方式是我對藝術根本層面的理解。藝術的價值在於它能夠窺視被遺忘的世界,去發現通常不被認可、被遺忘、不被看見及無法講述的事物。」— 森村泰昌

森村泰昌 | 圖片由藝術家及 Stir World 提供

森村泰昌(1951年生於日本大阪)是一位概念攝影師及電影製作人。他的作品有關文化與性/別之挪用,運用大量的道具、服裝、化妝及數碼處理,以創作他的圖像,並將其設置於具歷史意義的藝術家及名人之肖像中,重構標誌性作品,創造不可思議的再現。

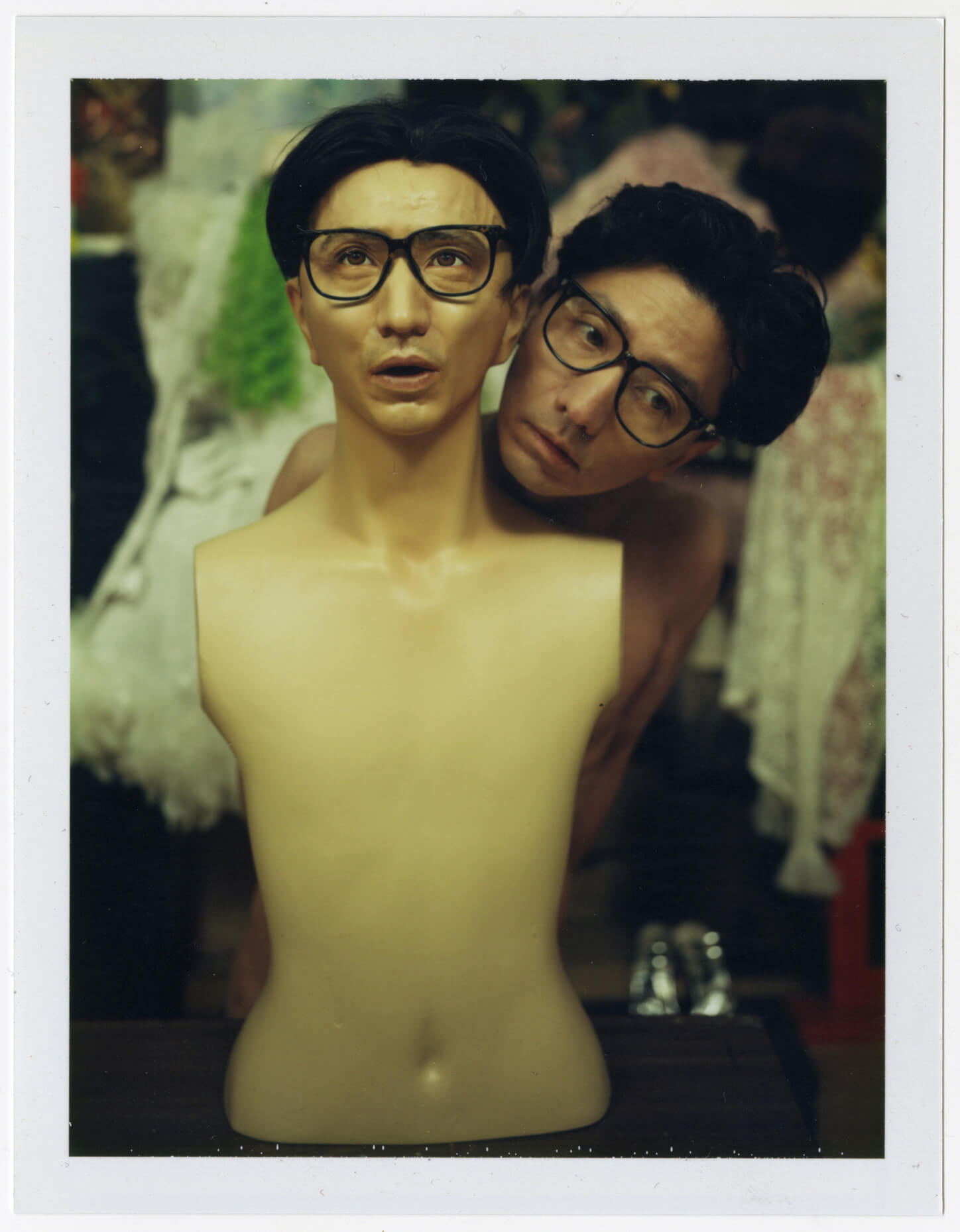

森村泰昌,《Portrait (Futago)》(1998) | 圖片由藝術家及 Luhring Augustine 提供

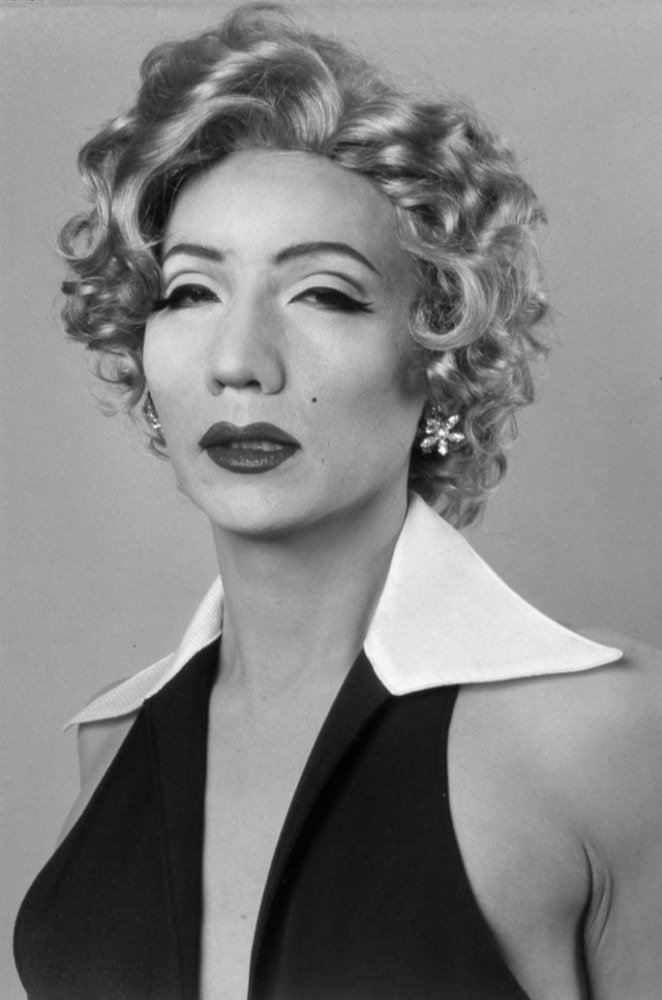

森村泰昌的標誌性作品包括藝術史系列、女演員系列及安魂曲系列。他對標誌性照片和藝術歷史傑作的重塑,挑戰了觀眾與主體的連繫,同時也評論了日本吸收西方文化的複雜性。通過對女性明星和人物的描繪,森村泰昌顛覆了男性凝視的概念。在每幅圖像中,他既挑戰了身份的權威,又顛覆了傳統自畫像的內容。

森村泰昌,《An Inner Dialogue with Frida Kahlo (Hand Shaped Earring)》(2001) | 圖片由藝術家及Luhring Augustine 提供

森村泰昌曾於日本舉行個人展覽,包括東京都現代博物館、橫濱美術館及東京都寫真博物館。他的作品被眾多著名的公共及私人所收藏,包括紐約惠特尼美國藝術博物館、舊金山現代藝術博物館等等。Morimura@Museum於 2018 年成立,讓觀眾接觸及閱讀森村泰昌的文獻及展覽。

森村泰昌的自畫像

「我試圖跨越二元對立的分類——男性與女性、東方與西方——以及諸如東方的女性化、亞洲成為女性化的代名詞、女性化的神秘感等等的想法。我開始玩弄西方認為性感及具異國情調的比喻。」

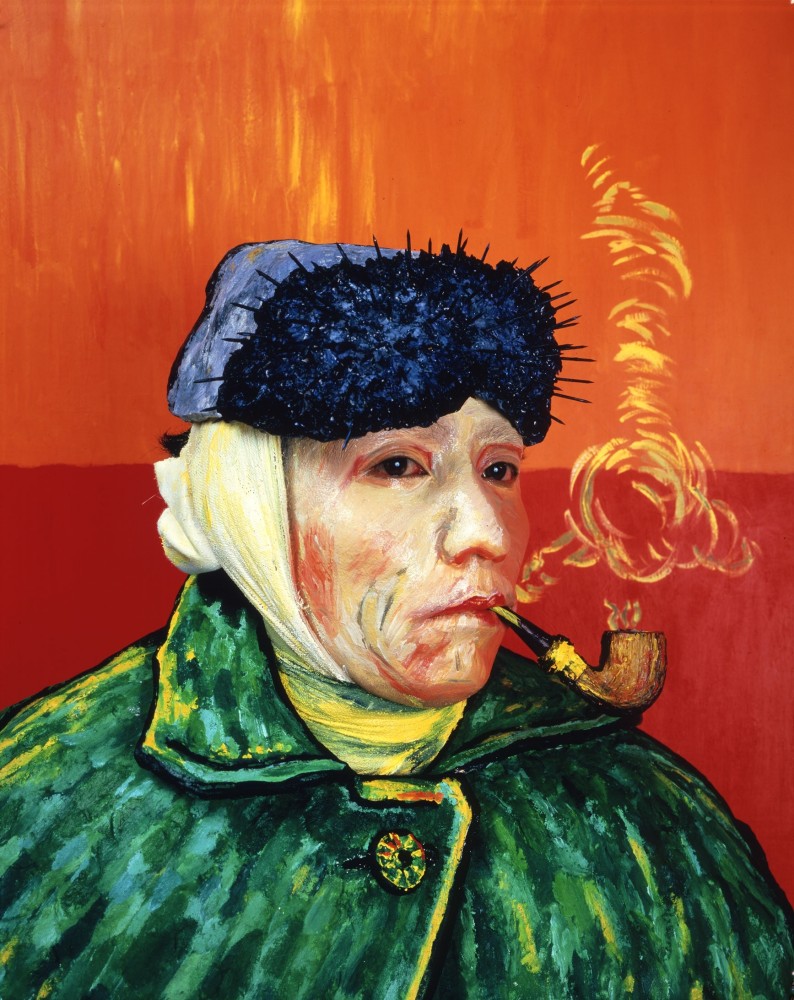

森村泰昌,《Portrait (Van Gogh)》(1985) | 圖片由藝術家及 Luhring Augustine 提供

1985年,森村泰昌開始運用假肢、化妝及佈景來創作他的自畫像,以扮演比自身更重要的人物角色,包括古典大師的畫作、阿爾佈雷希特·丟勒(Albrecht Dürer’s)的自畫像、李奧納多·達文西(Leonardo da Vinci)的《蒙娜麗莎》、愛德華·馬奈(Édouard Manet)的《奧林匹亞》、安迪·沃霍爾(Andy Warhol)、瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)和邁克爾·傑克遜(Michael Jackson)等等。

森村泰昌,《One Hundred M’s self-portraits》(1993-2000) | 圖片由藝術家及 Luhring Augustine 提供

當他站在一幅古典肖像畫作前,總有一種畫作就是一面鏡子的感覺,逐漸開始覺得所描繪的人物是自己的自畫像,正在觀看這幅畫的人。就好像它們不是獨立的實體,而是彼此的鏡像。這種親密的關係對他來說非常刺激。

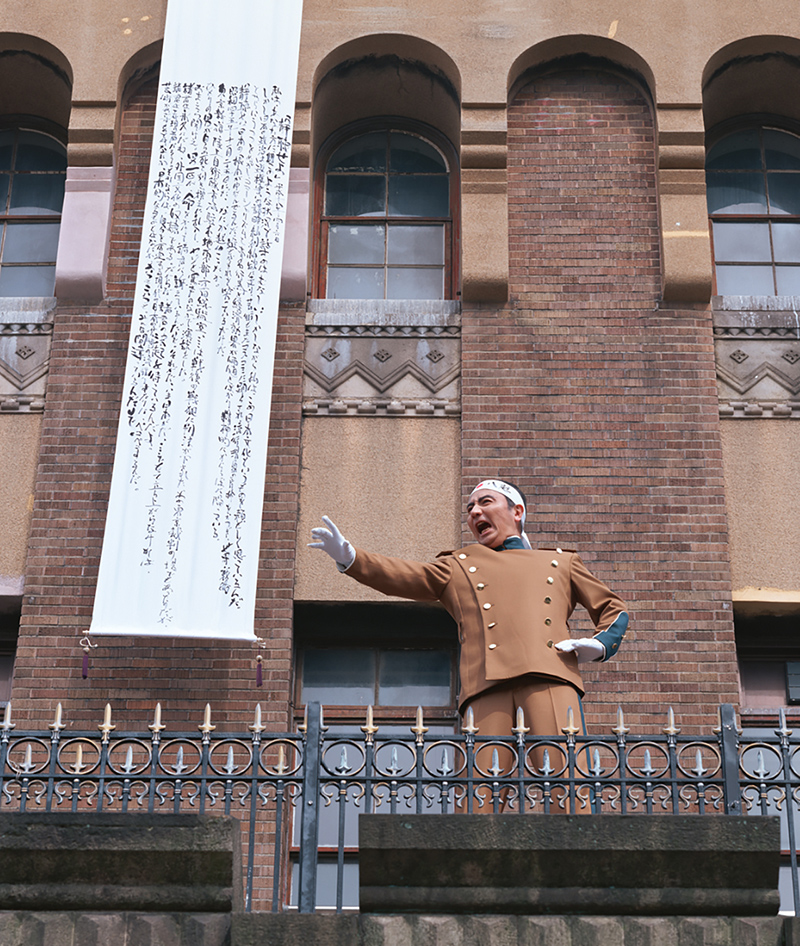

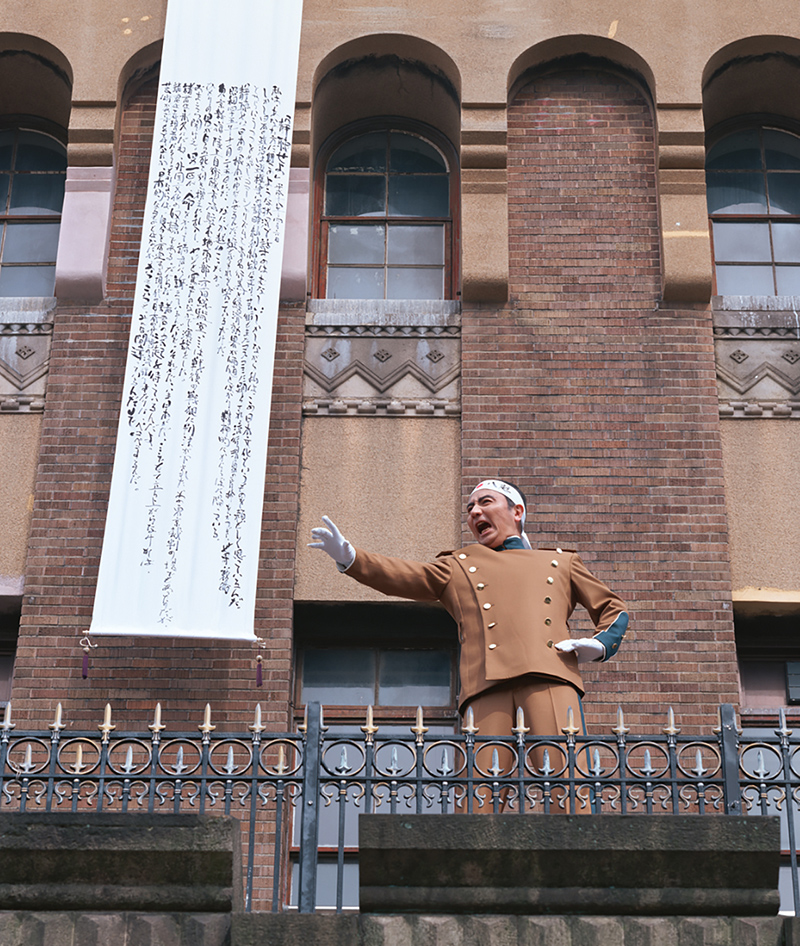

向安魂曲系列中的三島由紀夫致敬

作家三島由紀夫(1925-1970)是森村泰昌反覆塑造的歷史人物之一,他以模特兒身份與攝影師細江英光合作,1963 年出版了一本充滿情色和藝術歷史暗示的攝影書《薔薇刑》。三島由紀夫在位於市谷的日本自衛隊東京總部營地的陽台上發表演講的時刻是戰後日本最具標誌性的照片之一。「我一直對他很感興趣。將我們倆連繫在一起的一件事是自衛隊。大學畢業後,我找到一份工作,本來應該參加自衛隊組織的培訓研討會 (日本傳統公司的常見做法)。我受不了這個想法,所以只是三天,我就離開這間公司。我並不為此感到自豪——事實上,這困擾了我很長時間。許多年後 (1995 年),我終於去了自衛隊,當時我正在為電影《Casablanca》中的一個場景製作一部女演員系列的作品。我以英格麗·褒曼 (Ingrid Bergman) 的身份出現在那裡,警官們非常友善,非常樂意協助我。我可以作為一名女性,有尊嚴地去那裡,也可以離開那裡。三島由紀夫以男性的身份前往自衛隊總部發動政變。當我離開時,我在想,三島由紀夫出不來了;他死在那裡。」

森村泰昌,《A Requiem: Mishima 1970》(2006), C-print 攝影 | 圖片由藝術家及 Luhring Augustine 提供

《Seasons of Passion / A Requiem: MISHIMA》(2006)是向三島由紀夫致敬的作品。他經歷了戰後日本的精神歷史時代。這個時代面對著分歧,事物被認為是日本及事物被認為是西方之間的分歧。同時,這作品尋求一種方法來引入三島由紀夫的元素,將他面對分裂的歷史之掙扎,帶至廿一世紀。

(左)森村泰昌,《Seasons of Passion / A Requiem: Mishima》(2006),錄像截圖,7分47秒|圖片由藝術家及驕陽基金會提供

(右)三島由紀夫在市谷自衛隊總部的陽台上,1970年11月25日| 圖片由 Trans-Asia Photography Review Images 提供

「那時我 19 歲,1970 年 11 月 25 日,日本作家三島由紀夫企圖發動政變並進行切腹(儀式性自殺)。在我的整個職業生涯中,我一直思考這意味著甚麼。19 歲的我被三島極力推動了。但現在,我更冷靜、更客觀地看待三島由紀夫事件。這事件非常悲慘,但我認為這個事件包含各種元素,既有悲劇的,也有喜劇的。我試圖做的可能是將藝術表達及藝術評論疊加在一起。評論就是運用文字來敘述,也是表達我的藝術——兩者的融合——這是我現在在努力做的藝術表達。」